防災ラジオの考察 - 要件は何か、具体的にどの機種がよいのか

要約

今年3月の防災点検で、自宅や会社に常置してあるラジオに相次いで不具合が見つかった。買い換え候補を考えた結果、よくある「手回し発電・ソーラー発電・LEDライト搭載!」みたいな防災ラジオではなく、「ポケットサイズのアナログチューニングなラジオ」が最適であると考えた。具体的には オーム電機 RAD-P212S-S を推したい。

そもそも防災備蓄としてのラジオは必要なのか

災害に対する備えとして、よく「ラジオを備蓄しましょう」と書かれている *1。しかし、今や、民放ラジオは Radiko/NHK はらじるらじる/コミュニティFM局は FM プラプラ、といったスマートフォン用アプリでインターネットサイマルラジオを聴取できるようになり、ラジオなんかより遙かに便利にラジオ番組を聴けるようになった。そもそも(私のような無線好きではない)ふつうの人は、ラジオを聞く機会はあるんだろうか? 必要なんだろうか?

インターネットサイマルラジオは、以下の点でラジオよりも優れている。

- 携帯電話の電波が入るところならどこでもクリアな音声を聴ける

- 周波数を憶えてなくても視覚的に複数局をザッピングできる

- 聞き逃し視聴ができる

もちろん、インターネットサイマルラジオにも欠点はある。

- パケット代が必要

- ラジオより電力消費が大きい

- 遅延が大きい(20秒以上)

とはいえ、日常生活においてはこれらの欠点はほとんど気にならない。音声はデータ量が少ないのでパケット代は大したことないし、ラジオに比べれば大きいとはいえスマホの他の機能と比べれば相対的な電力消費は大きくない。私が思い浮かぶ唯一のラジオ有利なユースケースは、「球場で野球の試合を見ながらラジオ中継を聞き、目に見えない状況(ブルペンとか)を把握しながら観戦する」というもので、これは3の遅延の大きさゆえに、明らかにラジオのほうが有利である。逆に言えば、このような希なケース以外でラジオが勝てる見込みは少ない、すなわち、 ほとんどの人にとっては防災ラジオは買ったとしても死蔵されるものになる 可能性が非常に高い 。

では、防災ラジオは不要なのか、というと、そうは思えない。

- 発災直後、パケ詰まりが発生した状態では音声パケットでも詰まる可能性がある

- 基地局の非常電源が底を尽きたあとは聴けなくなる

- スマホの貴重な電力の割り振り先としてはラジオ聴取より連絡・情報収集が優先されるべき

ということで、スマホとは別にラジオを用意する必要性はあると考えられる。それなら、どんなラジオがいいのだろうか?

防災ラジオに必要な要件を考えてみる

防災ラジオに必要な条件は何だろうか? 以下のような特性が求められると思う。

- 燃費の良さ: 電池一組で100時間くらいは聞けて欲しい。1日14時間聴くとすると、3日で42時間/1週間で98時間だから、これだけ聴ければ予備電池は要らない

- イヤホン・スピーカー両対応: 避難場所では周りに迷惑を掛けないようにイヤホンを使いたいし、家族で聞くときはスピーカーで聴きたい

- 小さくて軽い: 持ち出すことを考えると小型・軽量であることは重要

- AM/FM/ワイドFM対応: 省電力なAMと、電車内や鉄筋コンクリートビルでも聴けるFM、両対応していないと聴けない場所が発生し得る (参考: 外出中(屋外・電車内)にラジオは聴けるのか - tmishina's blog)

- 受信感度がそこそこいい: 最低でも NHKラジオ第一/NHK-FM は聴けるくらいの感度は欲しい

- 安い: 死蔵確定なので高いものは無駄、そのお金で他の備蓄品を買った方がいい

- 長持ち: 死蔵確定なので、ほったらかすと使えなくなる機構が含まれているのは不適切

この条件をつらつら見るに、 巷でよく見る「手回し・ソーラー充電可能! LED 照明付き!」とか言って売られている、5000-15000円くらいする 防災専用ラジオは防災ラジオとして向いていないと思う。

- 手回しやソーラー充電でスマホの充電などほとんどできない(参考: 「手回し発電機」は使えるか?詳細測定&レビュー|防災グッズを学ぶ[そなえるTV・高荷智也])し、その程度の電力でも動くラジオなら、乾電池を持っておくほうが遙かに楽だし場所も取らない

- 上記の「充電」は、たいてい小型リチウムイオン充電池になされるので、長期間死蔵しておくと過放電で電池が死んでいる可能性が高い *2

- LEDライトは人数分必要なので、ラジオに付いていてもあまり意味がない(足りない)

- 多機能なものはサイズが大きい

- まともな製品は高い

おすすめラジオ

上記の要件を考慮した上で、一般向けと富豪向けの2種類を選んでみた。

一般向け: オーム電機 RAD-P212S-S

なんと 単4電池2本でスピーカーを駆動したとしてもAM受信時間が120時間、という驚異の省エネ機 。なんでこんなに長時間聴けるのかというと、内部回路がアナログだから。実は最近のラジオは、たとえ選局ダイヤルが昔ながらの見た目だったとしても、内部ではデジタル処理されている場合が多い。オーム電機もこれの兄弟機として RAD-P211S-S という機種を出していて、写真を見比べれば判るとおりほとんど同じ見た目をしているにもかかわらず、こちらは内部がデジタルになっている(写真にある "DSP" は "Digital Signal Processing の略)。こちらは 同じ条件でも57時間しか聴けない ので、その差は歴然。どうやらFMの感度はDSP機のほうが高いらしいけど、災害時には多少の音質より低燃費の方が優先だろう。

具体的な使い心地は、下記のサイトが大変参考になる。ものすごい量のラジオをレビューして下さっていて、大変ありがたい。

そして価格。現時点(2025-03-15)ではヨドバシ価格で1100円(110ポイント)。 メチャクチャ安い、どんな価格設定なんじゃい! 安すぎる。これなら10年死蔵して一度も使わないまま故障しても一年で100円の計算であり、惜しくないと言ってもよいのではないだろうか。

富豪向け: ソニー ICF-B09

日本初のトランジスタラジオを1955年に送り出した *3 ソニー、現在はラジオのラインナップはかなり縮小されてしまい寂しい限り…だけど、この ICF-B09 は、その長い歴史から得られたノウハウが凝縮された高級機。現時点(2025-03-15)のヨドバシ価格は14110円(1411ポイント)で、決して安くはない…というかこの手の複合機としては高価な部類に属する。しかしその基本性能は高く、 単3電池2本で100時間の聴取が可能 というのはさすが(おそらく内部はやはりアナログ処理されていると思われる)。しかも取扱説明書を見ると、内蔵電池は わざわざニッケル水素電池を採用している。よくある防災ラジオを調べるとたいていリチウムイオン充電池を使っているので、ソニーはリチウムイオン充電池の「過充電・過放電に弱い」という特性を意図的に避けているのだと思う(ニッケル水素電池でもあまりの過放電はマズいので、説明書では年に一度の充電を推奨している)。リチウムイオン充電池も作っているメーカーなだけに、わかってるねーという感じである 。また、どうやら調べた範囲ではこの機種についている手回しハンドルは旧型機からのフィードバックがなされているらしく、取り出せる電力や回しやすさに優れているらしい。一点を照射するLEDライトだけではなく、広い場所を照らせるライトを天面に配備しているので、避難場所の真ん中に置いて、周りを囲んで使うのに良さそうな機種だと思う。

付録: 私の使っているラジオ

あまり参考にならない、私が使っている(常備している)ラジオについて知りたい方は、 こちらの記事 をどうぞ。自宅には ICF-T46 を非常持出袋に入れてあり、普段はアマチュア無線機 VX-3 と広帯域受信機 DJ-X100 を持ち歩き、会社には VX-3 の予備でソニー SRF-DR2V *4 を置いてある、という体制です。

私が使ってるワイヤレスイヤホンコレクション (1Q2025)

いつも聞いている Voicy で、ワイヤレスイヤホンの話題が出ていた。

コメントをしようと思ってふと気付いた、たくさん持ってて到底255文字では紹介できない。 ということで、2025年1月時点で私が常用しているワイヤレスイヤホンコレクションを備忘録がてら書きつけます。

コレクション一覧

ひとつを除いて全て耳を塞がない形式になっているのは、たぶん偶然ではない…。

| エントリー# | 製品名 | 形式 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 1 | Jabra Elite 5 | カナル | 電話会議&地下鉄通勤用 |

| 2 | QCY AilyBuds Pro+ | インイヤー | 屋内家事・屋外徒歩 |

| 3 | GLIDiC HF-6000 | 耳掛け | 屋内長時間電話会議・屋内家事・屋外徒歩 |

| 4 | Shokz OpenRun Pro | 骨伝導 | 屋外子守り・アウトドア |

Jabra Elite 5

おそらくこれらの機種の中でもっとも古くから使っているもの。 カナル型で遮音性が高く、高性能なノイズキャンセリングを搭載している 一方、それなりの外音取り込み機能もあるので、平日の通勤時(地下鉄利用)はこれを使っている。また、Jabra はもともと補聴器や業務用ヘッドセットの会社なので、 マイクの性能が手持ち機種の中で最高にいい。よって電話会議の第一選択はこの機種にしている。

残念なことに、Jabra は2024年をもってコンシューマ向けラインナップから撤退することを発表しているので、この機種の後継機はソニーやテクニクスといった別メーカーになりそう。

QCY AilyBuds Pro+

こちらは逆にもっとも最近買ったもので、インイヤー型ゆえに外の音がほぼそのまま聞こえてくる。特筆すべきは インイヤー型なのにノイズキャンセリングを搭載している という点で、カナル型の Jabra Elite 5 には及ばないものの、換気扇やサーキュレータといった、定常的なノイズに対しては案外ちゃんと効いてくれる。このため、最近はもっぱら屋内で家事をしているときの第一選択になっている。また、次に紹介する GLIDiC HF-6000 (耳掛け式) と違ってマスクの紐と干渉しないため、マスクを付けたまま屋外を移動するときにも便利に使っている。

欠点としては、インイヤー型なのでカナル型ほどではないにせよやはり咀嚼音は多少響くということと、マイクの性能があまりよくないこと。この機種のマイクでの発話を録音して自分で聞いてみると、発話音そのものはちゃんと拾ってくれるけどちょっとくぐもった音になってしまう。ゆえに電話会議で使うことはないし、こちらから電話をかけるときも使わない。

GLIDiC HF-6000

こちらは最近増えてきた耳掛け式のイヤホンで、 耳の穴は完全に開放された状態のままになるので外音は掛けていないときと全く同じように聞こえる(咀嚼音も全く聞こえない)という点が最大の特徴。意外な利点として、自動車の運転時にわざわざ外す必要がないのがいい(もちろん運転時は音を出さないけど)。そして耳の穴を全く塞がないので、 長時間付けていてもまったく苦にならない。そして購入してから気付いたこととして、なぜか マイクの性能が非常にいい。ということで、長時間続く電話会議にはうってつけ。

欠点は利点の裏返しで、外音がそのまま聞こえてしまう点。ちょっと車通りの多い道路では、PodCast や Voicy で何を言っているのかわからなくなる。このため、最近は屋外利用は前述の QCY AilyBuds Pro+ に変えている。また、耳掛け式なので、マスクもしくはこの機種のいずれかを外そうとすると、もう一方も間違って外れてしまうことが多い、というのがプチストレス。

Shokz OpenRun Pro

開放型のヘッドホンとして最初に買ったのがこれ…というのは正確ではなく、実は「"AfterShokz Aeropex" を買った→保証期間内に内部の振動板が外れる故障が発生して新品交換になったらその交換対象が OpenRun Pro だった」という経緯を辿っている(交換時には会社名が AfterShokz から Shokz に変わっていた)。

この機種はアクティブユースに特化していて、防水・防塵かつ両耳が後頭部で接続されているので 落下の心配がほぼない(子供がダッシュでぶつかってきても落ちない!)。骨伝導なので、前述の GLIDiC HF-6000 と同様に耳穴が完全に開放されていて、外音は完全に聞こえる。骨伝導ではあるけど、音楽を聴く音質も悪くない。というわけで登山やハイキング、公園で子守りをするには最適な機種になっている。

この機種の意外な利点としては、GLIDiC HF-6000 と違って耳穴を塞いでないどころか耳の周りに何も物体が存在しないので、これをつけた状態で更に有線イヤホンを付けることもできる ということ。一体どんな用途やねん! という感じだけど、無線機のイヤホンを一緒に付けられるのは価値がある(例: 子供と自分で特小トランシーバーを使ってやりとしているとき)。

欠点は、こめかみを締め付ける構造なのでずっとしているとちょっと痛くなることと、マイク性能があまりよくないこと。最初は屋内作業や普通の外出にも使っていたけど、 GLIDiC HF-6000 や QCY AilyBuds Pro+ を買い増してからは、もっぱらアウトドア専用になっている。

おまけ: 有線イヤホン

というわけで iPhone には上記のような Bluetooth 接続のワイヤレスヘッドセットばかり使っているけど、無線機は主に有線イヤホンを使っている。そもそも Bluetooth 接続に対応した無線機が少ないのと、唯一対応している TH-D74 も相性問題が厳しくて、マイク性能がいい Jabra Elite 5 は接続できないし、HFP/HSP 絡みの使い勝手もイマイチ…という理由による。

まとめ

カナル型とインイヤー型のを一個ずつ持っておくと、いろんな用途に使えて便利だと思います。

エクスプレス予約を取っているときに東海道新幹線で大規模輸送障害が起きたときの対処方法

最近、東海道新幹線が運休・大幅遅れになることが多いので、エクスプレス予約で新幹線に乗車しているとき・しようとしたときの対処方法について調べた結果のメモです。

先に答えを書いておくと、EX予約サービス(乗車券・特急券一体型サービス)はトラブル時においては基本的にはいいことは何もなくて、事故列変や旅行中止による引き返しができる紙の乗車券を併用するのが有利なので、乗車券買うのめんどくせーという場合を除いて紙の乗車券のほうがいい、という結論になりました。

想定シナリオ

町田(横浜線)新横浜(新幹線)名古屋、という経路で乗車しようとしてエクスプレス予約をしていたら、大規模輸送障害が発生して東海道新幹線での旅行が不可能になった。

このとき、どういう手続きで別経路乗車できるのかを、エクスプレス予約カスタマーセンターに聞いてみた。

e特急券+紙の乗車券

この場合は「エクスプレス予約である」ということはほぼ関係なくなり、紙の特急券+紙の乗車券と同じ状況になる。

- e特急券: 発券前ならEX予約サイトで無手数料で払い戻し、発券後ならJR東海の駅窓口で無手数料で払い戻し

- 乗車券: 旅客営業規則282条適用で無手数料払い戻し、もしくは285条適用で別経路乗車の特認を得る(参考: 運行不能及び遅延(第282条-第290条の3))

今回のシナリオだと、一般論としては別経路として横浜線・中央東・中央西が特認されると思うので、別途「あずさ」「しなの」の特急券を購入する。乗車券部分は、東海道線経由より中央東線・中央西線のほうが300円くらい高いけど、285条適用でこの分は支払わなくてよい。

途中で止まってしまった場合も別経路の特認をしてもらえる可能性がある。例えば小田原で止まってしまった場合、東海道線(在来線)でそのまま西進したり、東海道線等(相模線・横浜線?)で中央線に迂回する経路が考えられる。どの経路が特認されるかは状況により異なるものの、規則上はJR線を使って追加料金なしで迂回できる可能性がある。

EX予約サービス(乗車券・新幹線特急券一体の企画乗車券)

この場合のポイントは2点。

- EX予約サービスには変更の概念はなく、事が起こったら契約全体が解除されるのが基本(例外あり、以下に記述)

- EX予約サービス(新横浜→名古屋)とそれ以外の区間(町田→新横浜)はまったく別の旅行契約である

町田駅で改札入場前に気付いたとき

切符との違いは旅規285条適用の有無で、これにより300円ほど割高になる。これはあまり痛くないと思う。

町田駅で改札入場後で、かつ新横浜の乗換改札を通過する前に気付いたとき

- EX予約全区間(新横浜→名古屋の乗車券・特急券)が無手数料で払い戻しされる

- 事故による無賃送還で町田駅に戻った上で、自分で町田→名古屋(経由: 横浜線・中央東・中央西)の乗車券と、「あずさ」「しなの」の特急券を購入する

この方法では、いったん町田駅の改札で駅員に申告して出場し、えきねっともしくは町田駅のみどりの窓口で切符を買い直して再度入場するのが安全だと思われる。規則上、紙の乗車券で入場していた場合はそのまま乗り通した上で着駅(名古屋)で精算できることにはなると思うけど、安全上は「切符は予め目的地まで買いましょう」がよい(中央線でも何かが起こったとき、持っているきっぷの着駅がどこまでなのかで扱いが違う)。

Suica/PASMO で入場していた場合は、町田駅で入場記録を取り消してもらわないと名古屋で面倒なことになる と思われる(控えめに考えても塩尻ー中津川の区間が不正利用になる)。

新横浜の乗換改札を通過後に気付いたとき

ここから中央線経由にするには、いったん新横浜駅で改札を出た上で、横浜市内→名古屋市内(経由: 横浜線・中央東・中央西)の乗車券を購入する必要があるので、もともとの乗車券(経由: 横浜線・新横浜・新幹線)より940円割高になる。まぁまぁ痛い。

新横浜で新幹線に乗車したあと運休し、途中駅で降ろされてしまったとき

これが超レアケースらしい。仮に小田原で降ろされてしまったとすると、以下のような扱いになるとのこと。

- 実はEX予約サービスには、旅客には見えないけど新幹線特急券部分と乗車券部分が別々に金額設定されている

- 新幹線特急券部分は、新横浜→名古屋の全額が払い戻しされる

- 乗車券部分は、小田原→名古屋の分が払い戻しされる

- このあと小田急で町田に戻るとか、東海道線・相模線で戻るとかする場合は全部自分で支払う

ここで仮に「いやもう在来線で小田原→名古屋を乗り通します」と宣言した場合、本来はEX予約は新幹線のみ適用されるので在来線には乗れないところ、EX予約の乗車券部分で在来線に乗れる特認を出すこともあるらしい(先日の輸送障害ではそうした、とのこと)。よく考えたらこれはものすごい柔軟な取り扱いだと思う(小田原→熱海がJR東日本なので会社間精算も必要になって大変に面倒なはず)。

先日の輸送障害発生時に当てはめてみると、EX予約の契約が有効なままで、追加の乗車券を購入することなく、新横浜から浜松まで「こだま」に乗車し(さすがに「のぞみ」との差額は後日精算してくれるものと信じたい)、浜松から名古屋まで在来線に乗れた、ということだろう。なるほど、この特認を認めればそりゃみんな浜松まで行くわな…と思った。

「払い戻し」って? あの長蛇の有人窓口に並ぶの?

- 乗降記録がICカードや切符につくので、上記で「払い戻し」とある場合は、後日JR東海の窓口に行けばよく *1、当日は窓口を無視して新しい切符を購入すればよい

- つまり「特認」をやってもらいたいときだけ、駅員さん・車掌さんと会話する必要がある

まとめ

非常事態における柔軟性を確保したいのであれば、EX予約サービスのような乗車券・特急券一体型サービスではなく e特急券を使い、乗車券は別途購入するほうがよい *2。わざわざ乗車券を購入する手間・時間をかけるくらいならそれくらいのリスクは受容する、という覚悟があるのであれば、乗車券・特急券一体型サービスのほうがラクチンだし、そちらのほうが安いこともある*3 ので、よくよく考えた上で選択するのがよい。

アマチュア無線機と広帯域受信機でラジオ受信耐久テスト

概要

中波AM放送・超短波FM放送を受信できる、いわゆるふつうのラジオは、スペック上の電池持ちが非常によい(例: ICF-T46 は46時間受信可、詳しくは 別記事参照)。スペックでは太刀打ちできないアマチュア無線機だけど、ラジオの代用にしたら実際何時間くらい聞くことができるのかが気になったので調べてみた。その結果、省電力機能をフルに使った場合の連続聴取可能時間は以下のような結果で、外出時のラジオ受信手段としては十分実用的であることが判った。

- フルスペックの2バンド対応アマチュア無線ハンディ機 TH-D74でAMラジオ受信: 11時間40分

- 広帯域受信機の DJ-X100 でFMラジオ受信: 16時間52分

背景

最近、通勤時の常備無線機は DJ-X100 と TH-D74 の2台にしている。DJ-X100 はデジタル対応広帯域受信機なので、デジ簡(免許局・登録局)を含めて多様な情報源から情報を入手できるし、TH-D74 は APRS 対応なので、モバイル回線でパケット通信できなくても i-Gate 局(インターネット接続が生きている局)に繋がれば email を発信することができる。

今月号の CQ Ham Radio に「APRSでメール送信できる」と書いてあったので「マジで!?」と思って試したらホントに送信できた! 携帯電話が圏外でも、どこかのデジピーターが拾ってくれたらメール送信できるなんてすごいな。 pic.twitter.com/yBoXyTcu5e

— Takuya Mishina (@tmishina) 2023年12月22日

この組み合わせで一点だけ不安なのが電池持ち、特にラジオ受信の連続聴取可能時間。以前持ち歩いていた VX-3 は、ラジオの連続受信が20時間もできる上に予備バッテリ (NP-60) が小型・安価なので、予備バッテリ込みで40-60時間連続聴取できる、という強みがあったが、現時点での組み合わせではバッテリの持ちはだいぶ不安がある。

というわけで、アマチュア無線機・受信機を使ってラジオを受信すると、いったい何時間聴き続けられるのかを知りたくなり、試してみた。

実験環境

基本的な環境設定は以下の通り。

- 通勤時は家族がいないので、聴取時間を最長にするため、スピーカーではなくイヤホンで受信する

- あらゆる省電力機能を有効化し、あらゆる付加的機能をオフにする

- 一切触らない(バックライト消灯状態を維持する)

個別の環境は以下の通り。

DJ-X100

- AMラジオは受信できないのでFMラジオ (TBS-FM 90.5MHz) で試す

- 単に CONFIG キー長押ししてFMラジオ機能を起動するのではなく、手動でFMラジオの周波数を入力することで、ラジオ受信だけの状態にする

- GPS オフ

- バッテリーセーブ (BS) あり・なしの両方でテスト(実はテスト前はBS関係ないと思ってた)

TH-D74

実験結果

| 環境 | 受信時間 |

|---|---|

| DJ-X100 (BSなし) | 7時間53分 |

| DJ-X100 (BSあり) | 16時間52分 |

| TH-D74 | 11時間40分 |

(update 2025-04-30 21:25 TH-D74 の大型バッテリでは11時間弱、4年半つかってへたっている模様)

考察

両方合わせると30時間弱の受信時間を得られるので、通勤途上で被災した場合のラジオとしては十分な持続時間と言える。興味深いのは、DJ-X100 では BSあり・なしで倍以上の差が付いたこと。FMラジオは連続受信だから関係ないと思ってたけど、どうやらそうでもない、という結果に。純粋にFMラジオ受信だけの状態にはならない(内部的には常に広帯域受信回路に電流が流れている)ようだ。

災害時は NHK ラジオが NHK-FM も含めて全波でニュースを流すはずなので(全中)、まずは DJ-X100 で NHK-FM を受信し、送信もできる TH-D74 は温存しておき、DJ-X100 が力尽きたり NHK-FM が全中から離脱したところで TH-D74 に切り替えるのがよいのでは、と思った。

RTLSDR-airband でエアバンドを複数チャネル同時受信 & ADS-B フィード提供

SDRエアバンド受信をやろうと思った背景

ある日、子供を大和市内の公園に連れて行った。ついでに厚木基地の TWR と GND を受信していたら、GND からクリアランスデリバリーが聞こえてきた。「カデナ」だの「アンカレジ」だの、ずいぶん遠い目的地を言っていておもしろい。

普段の平日に在宅勤務しているとき、この厚木基地の無線をBGM代わりに仕事をするときがある。仕事場所の書斎は1Fで、基地とは反対側に窓があり、ハンディ機+ホイップアンテナでも管制塔側からの電波は届くのだが、特に GND は弱くてギリギリになっている。一方で2Fバルコニーには広帯域受信機能付きモービルホイップが設置されているので、バルコニーに隣接する寝室に受信機を置いておけば、かなりの強度で電波を受信できる。これをうまく使えないかと思っていろいろ試行錯誤していたところ*1、ふと「SDR受信機を使う」という選択肢に気付いた。

我が家には Raspberry Pi 3 Model B が1台余っていたので、人生初の Ali Express で RTL-SDR v3 ドングル を購入して、セットアップしてみた。この記事はその記録である。

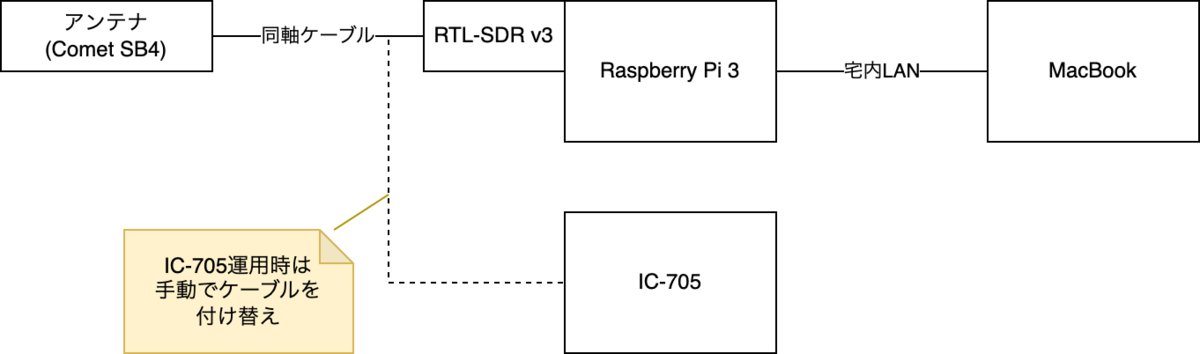

ハードウェア構成

普段 IC-705 に接続して主に430MHz帯運用するのに使っているモービルホイップを、RTL-SDR に接続する。RTL-SDR を Pi3 に挿して、書斎の MacBook からリモート接続する。

Raspberry Pi 3 のソフトウェア構成

ひとつの RTL-SDR ドングル(デバイス)をオープンできるプロセスはひとつだけなので、こちらもハードウェアと同じく以下のような手動切り替え構成にする。

切替パターンは以下の3パターンを用意した。

- 通常時

- エアバンド受信時

- 任意の周波数受信時

通常時 には、FlightRadar24 のフィード提供 を行うためのサービス fr24feed を動かしておく。エアバンド受信時 は、Pi3 上で RTLSDR-airband という OSS のツールを動かして複数の周波数(例: 厚木TWR, 厚木GND, 横田DEP)を一度に受信した上で、同じく Pi3 上で icecast2 サーバを動かして、その音声を宅内ネットワーク上にストリーミング配信する。FMラジオなどの 任意の周波数受信時 は、Pi3 上で rtl_tcp コマンドを実行した上で MacBook では gqrx を動かして、任意の周波数にチューンする。

通常時から別のパターンに切り替えるときは、service fr24feed stop でサービスを止めた上で rtlsdr_airband コマンドもしくは rtl_tcp コマンドを起動する。6時間以上この状態でほったらかすとFR24から「フィード来てねーよ!」という警告メールが来るので、パターン2/3 をやめるときは service fr24feed start で FR24 へのフィードを再開させておく。

導入手順

Raspberry Pi OS の導入

浦島太郎状態だったけど、Mac でも専用の Imager アプリが用意されて、とても簡単に microSD カードに書き込めるようになった。

(昔は dd コマンドで書き込んでたんだけど、バグのせいで書き込みが上手くいかないとか色々大変だった)

セットアップの時だけキーボード・マウス・ディスプレイを接続。キーボードは TrackPoint が付いている ThinkPad USB キーボードを使ったが、あまりに放置しっぱなしだったので TrackPoint のゴムが劣化して千切れた…。これ今代わりのものを入手しにくいんだっけか。

基本的なセットアップが終わったら、 apt update して apt upgrade しておく。

必要なソフトウェアの導入

- FR24 feeder: 公式サイト から Raspberry Pi 用のフィーダをセットアップする。

- RTLSDR-airband: ソースからビルドする。依存ライブラリをちゃんと入れておけばOK。README では「Pi3 では不要」と言われている

rtl-sdrも入れないとコンパイルできなかった。 - icecast2:

apt installでインストールできる

設定ファイルの作成

rtlsdr-airband の設定はなかなかのくせ者。ポイントは以下。

- output を icecast2 にするときは destination を8000/tcpにする。8080/tcpに流すと web console に出てこない

- gain は受信先ごとに結構細かく設定しないと全然受信できない。

以下が設定ファイルの例。gain と squerlch_threshold が重要で、rtlsdr-airband -f -c path/to/conf と、-f オプションを付けてフォアグランド実行し、表示される信号強度を見ながら、ちょうどいい値を試行錯誤する必要がある。

devices:

({

type = "rtlsdr";

index = 0;

gain = 40;

mode = "scan";

channels:

(

{

freqs = (340.2, 299.7, 122.1, 363.8, 118.3, 270.6, 123.8, 261.4);

labels = ("TWR(U)", "GND", "DEP(V)", "DEP(U)","APP-High(V)","APP-High(U)", "APP-Low(V)","APP-Low(U)" );

squelch_threshold = -33

outputs: (

{

type = "icecast";

server = "X.X.X.X";

port = 8000;

tls = "disabled";

mountpoint = "yokota-rapcon.mp3";

name = "Yokota RAPCON";

genre = "ATC";

description = "Yokota RAPCON (NJA + OKO APP/DEPP)";

username = "XXXX";

password = "XXXX";

send_scan_freq_tags = false;

}

);

}

);

}

);

なお、icecast2 はインストール時に設定ウィザードが表示されるので、そのときパスワードを適切に設定しさえすれば、他に設定を書き換える必要はなかった。

やってみたメモ

ひとことで言うと、かなり使える。

- rtlsdr-airband で厚木TWR, GND を受信→成功。周波数が40MHz 以上離れているので multichannel 機能は使えない、scan 機能で受信。

- rtl_tcp でサーバを起動しておいて macOS 上の gqrx で受信→羽田ATISは無理だけど、東京APP/DEP の航空機側や、FM放送局を受信できる。

おまけ: ADS-B Exchange にもフィードできないか試した

世間的には FlightRadar24 (FR24) の知名度が高くて、民間旅客機のフライト情報などは大変にわかりやすいんだけど、横田空域のように軍用機ばかり飛んでいるエリアでは、ADSB-Exchange (ADSBx) のほうがたくさんの飛行機を確認することができる。FR24 は各方面に配慮して、軍用機・政府専用機・個人所有機などの一部の飛行機については ADS-B や MLAT の信号がフィードされていても追跡画面に表示されないようになっているのに対して、ADSBx のほうは容赦なく全機の情報を公開しているからだ(FAQ で「公開情報なんだから非表示になんてしないぜ!」と宣言してる)*2。

で、いつもお世話になっているので ADSBx にもフィードできないか試してみた。結論として、現時点では成功していない。 ADS-B Exchange の公式ガイド に従っていれてみたが…。

--------------------- No data available from IP 127.0.0.1 on port 30005! --------------------- If your data source is another device / receiver, see the advice here: https://github.com/adsbexchange/wiki/wiki/Datasource-other-device It looks like you are running FR24 or RB24 This means you will need to install a stand-alone decoder so data are avaible on port 30005! If you have the SDR connected to this device, we recommend using this script to install and configure a stand-alone decoder: https://github.com/wiedehopf/adsb-scripts/wiki/Automatic-installation-for-readsb ---------------------

ダメでした。

ちょっと調べたところ、そもそも FR24 をはじめとする ADS-B フィーダは、dump1090 という、1090MHz で受信したバイナリデータから ADS-B データにデコードするソフトウェアからデータを受け取って、それを FR24 や ADSBx のサイトに Post しているんだけど、FR24 公式スクリプトで入る dump1090 (dump1090-mutability という派生版) が出力するデータのフォーマットと、ADSBx が期待するフォーマットが違っているらしい。

FR24 付属の dump1090 は、以下の2種類のフォーマットでデータを提供している。

30002/tcp: AVRフォーマット(16進データのテキスト表記)

*8D71BD245821037D4D53C8896BA5; *8D71BD2499102F1AC82410F389D2; *5D71BD241BD113;

30003/tcp: なんか更に一段デコードされてる

MSG,3,333,10,861BEC,110,2023/09/24,18:09:34.660,2023/09/24,18:09:34.660,,9425,,,34.98154,139.87724,,,0,0,0,0 MSG,5,333,14,86E84C,114,2023/09/24,18:09:34.714,2023/09/24,18:09:34.714,,4125,,,,,,,0,,0,0

どうやら ADSBx のフィーダは、beast と呼ばれるバイナリを期待しているらしく、FR24 付属の dump1090 が提供するこれらのフォーマットを読んでくれないようだ。

ログを見ると、Beast TCP input を取りに行ったけどゴミが来るばかりだ、と文句を言っている。

9月 24 20:52:36 pi3 adsbexchange-feed[343121]: Beast TCP input: Connection established: 127.0.0.1 port 30003 9月 24 20:52:37 pi3 adsbexchange-feed[343121]: Garbage: Close: 127.0.0.1 port 30003 sample: ||

おそらく、ADSBx の以下のガイドに従って、dump1090 をいろいろ変える必要があるのだろう。このガイドに記されたツールを動かすと、readsb を入れた上で fr24 の dump1090 を設定変更して両フィードに流し込むようにしてくれるようだ。

そのうちやろうとは思っているものの、ほぼほぼ自分のやりたいことはできてしまっているので、とりあえずこれは今後の課題ということで、やり残し。

Referemce

RTL-SDR 関係

- Setting up your own Icecast server · charlie-foxtrot/RTLSDR-Airband Wiki · GitHub

- RTLSDR-Airband instructions for Raspberry Pi 3 · GitHub - PulseAudio は入れてない

icecast

- Setting up your own Icecast server · charlie-foxtrot/RTLSDR-Airband Wiki · GitHub

- icecast2とices0.4によるストリーミング配信(2) : FreeBSD覚え書き

- 【24回】Raspberry Piでストリーミングサーバ(icecast2)を構築 | 苺菓(ラズパイ)のすゝめ

ADS-B

イヤホンアンテナケーブル自作

概要

以前の記事で、「電車内で FM ラジオを聞くにはイヤホンアンテナ機能がすごい威力を発揮する」ということを書いた。

手持ちの携帯用アマチュア無線機・ラジオのうち、ICF-T46 と VX-3 は最初からイヤホンアンテナに対応しているが、もう1台のケンウッド製アマチュア無線機 TH-D74 はイヤホンアンテナに対応していなかったので、ラジオライフの記事を参考にして自作してみた。

その結果、ホイップアンテナではS1くらいしか振らない TBS ラジオ FM (90.5MHz) が S8 くらい振るようになり、メリットも大幅に改善できることを確認した。ついでにモノラル2.5φL字→ステレオ3.5φ変換ケーブルも自作して、ケンウッド機専用イヤホン以外にも汎用のイヤホンを使えるようにした。

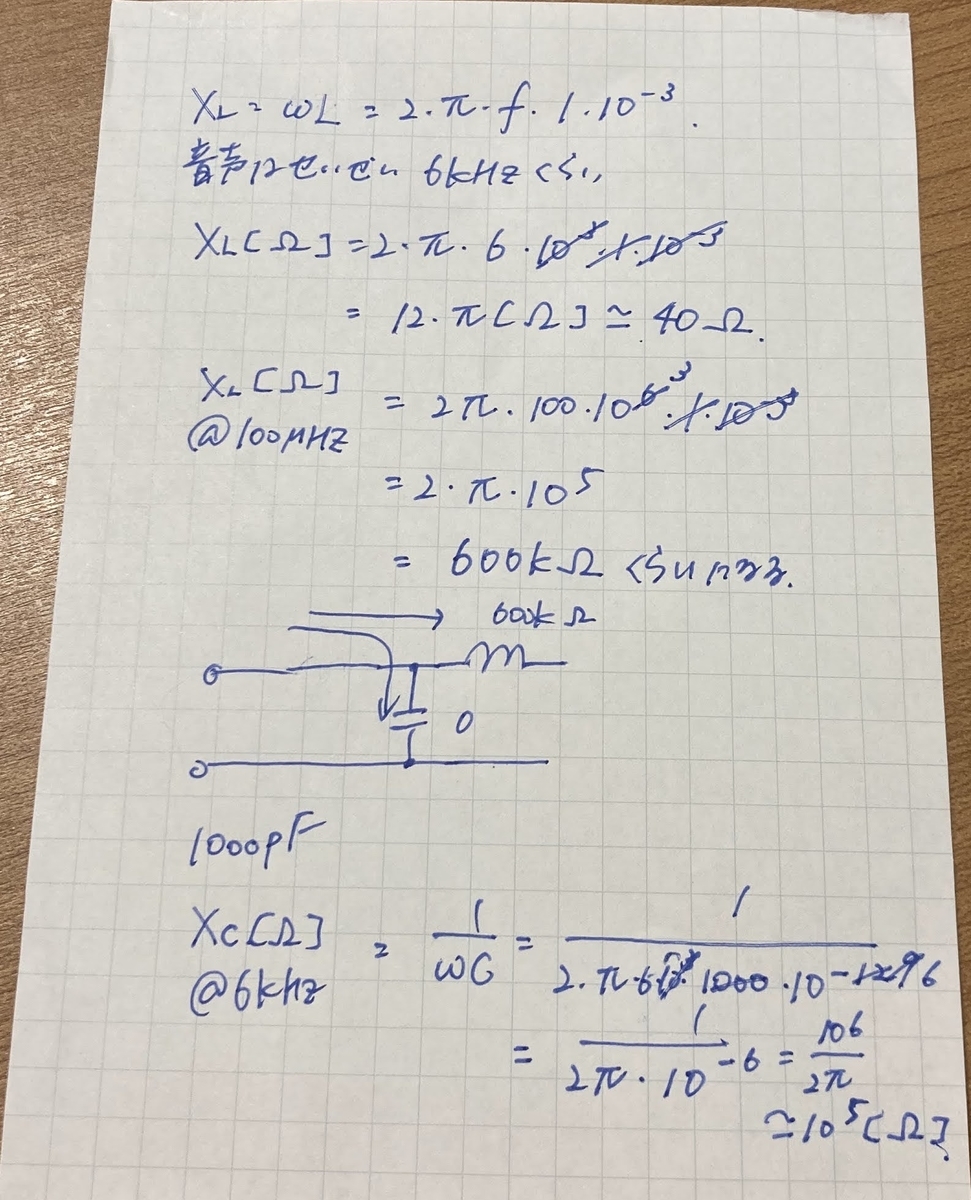

回路図

回路は単純で、

- 音声入力側には直列にコイルを入れて LPF とする

- アンテナ端子側には直列にコンデンサを入れて HPF とする

というのを組み合わせたもの。ラジオライフの記事では直列に入れるコイルを 1mH としているが、千石電商で見てみてら 1mH ぴったりのインダクタは売っていなかったので、470uH を2個直列に入れて 940uH にすることで 1mH インダクタの代替とした。

一応計算してみたところ、LPF 側に流れ込む 100MHz の高周波に対するインピーダンスは 600kΩ で、HPF側に流れ込む 6kHz の可聴周波に対するインピーダンスは 100kΩ くらいになるようだ。これくらいあれば相互に影響するというのはない…と信じる。

工作

毎度おなじみはんだ付け。今回は新入りの goot PX-280 を投入。イチケンさんが紹介していたのでいつか買おうと思ってたんだけど、昨今のインフレを見て、「もう買っとこ!」と思って購入。

これ、本当にすごかった。今回は大した作業をしてないので本当の威力を発揮したわけじゃないと思うけど、単純に「加熱されるまでの時間が短い」というだけでも大助かり! ものの20-30秒くらいで350度まで上昇、すぐに作業できる。そしてはんだ付け作業の途中で被覆剥きとかをして使ってないときは自動的にスリープに入るのでこて先が痛まない! これは嬉しい。おすすめです。

という PX-280 で、コネクタ・ケーブル・インダクタ・コンデンサをはんだ付け。アンテナ側は両端 SMA 同軸ケーブルを途中で切って使い、音声入力コネクタは2.5φモノラルケーブルを切って使う、という手でコネクタ自体のはんだ付けを回避。GND は適当にスズメッキ被覆線で接続。

最後に露出している部分を自己融着テープで絶縁し、全体をビニルテープで巻いて完了。若干機械的強度に不安はあるものの、とりあえずはこれでよしとする。

これで TH-D74 は専用イヤホンではなく汎用の3.5φステレオイヤホンが使えるようになった。このままでは、このイヤホンアンテナケーブルを使うとき(3.5φステレオ)と使わないとき(2.5φモノラル)とで異なるイヤホンを用意しなければいけなくなってしまうので、ついでに 2.5φモノラル→3.5φステレオ変換ケーブルも作った。

試用

できあがったイヤホンアンテナケーブルに、そこらへんにあったイヤホンを繋いでみた。ホイップアンテナではS1くらいしか振らない TBS ラジオ FM (90.5MHz) が S8 くらい振るようになり、メリットも大幅に改善できることを確認した。今後はこのイヤホンアンテナケーブルを持ち歩いて、TH-D74 を持って電車に乗っているときになにかコトが起こったら使ってみようと思う。

docomo 4G と au 4G の電界強度比較

巻頭言

8月1日からデュアル SIM (ahamo + povo 2.0) 運用を始めて、今週観光地へ行ってきたので、両者の比較をしてみた。

結論: docomo 4G と au 4G どちらもエリアはとても広い。人口希薄地帯では docomo 4G が有利かもしれないが、人がいるところ(特に屋内)では au のほうがいいかも

以下を読み進める前に注意事項です。

- あくまでアンテナピクトの本数(おそらく最寄り基地局からの電波の電界強度)しか比較してません

- スループットもレイテンシも計測していないので、ピクトの本数が少なくてもそれらの性能が上回っている可能性は否定できません

- よって、「圏外ではない」という以外の評価(性能)はできないと思って見て下さい

- 高速道路では助手席に座ってるときに確認しています

比較条件

- 比較項目: docomo 4G (Xi) と au 4G (LTE) のアンテナピクトの本数

- 使用した機器: iPhone 第二世代 (4Gのみ対応で5G未対応) のデュアル SIM

- ahamo: eSIM

- povo 2.0: nano SIM

- 比較した地点: 3種類

比較結果

考察

- 屋内は常に au のほうがよかったので、docomo 4G は GHz 帯を、au 4G は 800MHz 帯をメインで使っている可能性がある

- 高速道路での状況を見る限り、極端に人が少ない場所(登山など)へ行くときは docomo 4G のほうがよいかもしれない

- 一般的な生活を営むのであれば au のほうがよいかも

再度書きますが、あくまでアンテナピクトの本数を、場所を移動するたびにチラチラ見て比較した、というだけなので、参考程度に捉えて下さい。